こんにちは、ラビット野口🐰です。高級スーパーに勤務する傍ら、全国各地の生産者を訪問、小売現場の視点を活かした地産品の発掘や、課題解決のサポートをしています。FOOD GROOVE JAPANでは、日本の食発見プロデューサーとして全国の素晴らしい生産者さんの声を届けていきます!

今回は、醸造と発酵文化がある新潟県長岡、山古志、摂田区、栃尾より現地の魅力をご紹介します。

地域資源を次世代につなぐ

今回の案内人は地域商社FARM8代表&津南酒造会長を務める樺沢淳氏。

2004年中越地震で故郷の被災をきっかけに、地域づくりの取り組みをはじめ、コーディネーターを経て2015年、地域資源活用をテーマに株式会社FARM8を設立されました。酒蔵や生産農家、食品加工などの相談にのりながら「地域を食べるをデザインする」をコンセプトに、古くからある地域資源を、今のライフスタイルに合う形にすることで新しいマーケットを創造し次世代につなぐ活動をしています。

たとえば、注ぐだけで甘くフルーティーな日本酒カクテルができる「ぽんしゅグリア」。新潟銘菓のはっか糖に国産のドライフルーツを合わせて、ガラス瓶に詰めています。見た目も可愛く、日本酒も飲みやすくなるため若い女性にも人気だそうです。そのほか、新感覚の「日本酒リキュール」や「酒かす」を活かした商品など、地域に眠る食材を現代のライフスタイルに商品化した特産品を取り揃えていらっしゃいます。

https://item.rakuten.co.jp/takano-shuzo/10000581/

旧山古志村 震災の記憶と現在地

続いて向かったのは、旧・山古志村エリア。現在は長岡市に吸収合併されています。山の暮らし再生機構・山古志サテライトでは2004年に発生した新潟県中越地震の被害状況や復興までの道のりが展示されており、樺沢氏から現地の様子を詳細に伺うことができました。

お昼ご飯は、地元のお母さんが作る料理が食べられる山古志ごっつぉ 多菜田へ。かぐら南蛮などの地場野菜と身欠ニシンや車麩など保存食を中心とした雪国の食文化を体験しました。

山古志ごっつぉ 多菜田

https://yamakoshimakino.wixsite.com/tanada

醸造の町 長岡 摂田地区

長岡市摂田地区は江戸時代、幕府の天領であり、清冽な地下水が豊富だったことから、古くから味噌・醤油・酒蔵が軒を連ねて栄えてきた醸造のまち。江戸時代には信濃川の舟運によって産物を江戸まで運んでいたといいます。

現在でも5つの蔵が味噌、醤油、清酒などを醸造し、薬草酒として知られる「サフラン酒」の蔵も現存しています。さらに、近年では酒ミュージアムや発酵ミュージアムがオープンし、新しい賑わいを見せています。

醸しの香りが心地よい醤油蔵【越のむらさき】

旧三国街道の分岐点には、長岡藩時代の1831(天保2)年創業の醤油醸造元〈越のむらさき〉があります。歴史を感じるレンガ造りの煙突がひときわ目を引く土蔵は、母屋とともに国の登録有形文化財に登録されています。

ロングセラー商品の〈特選かつおだし 越のむらさき〉は、厳選した国内産かつお節を使ったこだわりのだし醤油。1970年頃、だし醤油の先駆けとして誕生しました。かけるだけでなく煮物などさまざまに使える万能調味料で、「一度使ったらほかを使えない」という声もよく聞きます。

越のむらさき

https://www.koshi-no-murasaki.co.jp/

創業470年、田中角栄も愛した吉乃川酒造

吉乃川は戦国の世、天文一七年創業の酒蔵で越後の虎、上杉謙信活躍の頃より伝統を守り、角栄さんの酒どころとして越後の良酒を醸してきました。

しかし、ただ同じ事をして来たわけではありません。変わらないために温故知新を重んじる、それが吉乃川酒造なのです。最近では、江戸時代の通い徳利をモチーフにした中身のお酒を”おかわり”できるステンレスボトルをクラウドファウンディングで販売するなど、時代に合わせた新たな挑戦を続けています。

2020年からはクラフトビール「摂田屋クラフト」の醸造も開始。ペールエール、ヴァイツェン、IPAなど豊富なラインナップを揃え、すべて「ジャパン・グレート・ビア・アワーズ」を受賞しているそう。日本酒とともにクラフトビールの飲み比べも楽しんだFGJメンバーでした。

吉野川酒造

https://yosinogawa.co.jp/

味噌と醤油の【星野本店】

醤油の香ばしい香りをたどって訪れたのは、1846年(弘化3年)創業の〈星野本店〉。長岡藩時代から続く老舗です。前工場長・中澤信吉さんは、黄綬褒章を受章した名職人。現在は、その技を受け継いだ蔵人たちが、伝統の味を守り続けています。大豆は「半煮半蒸し」の基本を踏襲しながら、糀歩合や火入れの時間など、細やかな調整によって味と香りのベストバランスを追求しています。

看板商品の〈越後ふるさと味噌・赤味噌〉や〈白雪・淡色味噌〉に加え、有機栽培大豆を使った〈天恵蔵元〉、県産大豆使用の〈越の天恵〉など、味噌のラインナップも多彩。5種の味噌を食べ比べできるセットも人気です。

星野本店

https://hoshino-honten.com/

摂田屋のシンボル 鏝絵蔵(こてえぐら)

摂田屋エリアでひときわ目を引くのが、見事な鏝絵が施された土蔵〈鏝絵蔵〉。漆喰に鏝(こて)を使って描かれるこの装飾は、富山で技を磨いた左官職人・河上伊吉によるもの。動植物や霊獣、恵比寿・大黒天などが蔵の内外にびっしりと描かれており、保存状態も非常に良好。まさに芸術作品ともいえる存在感です。

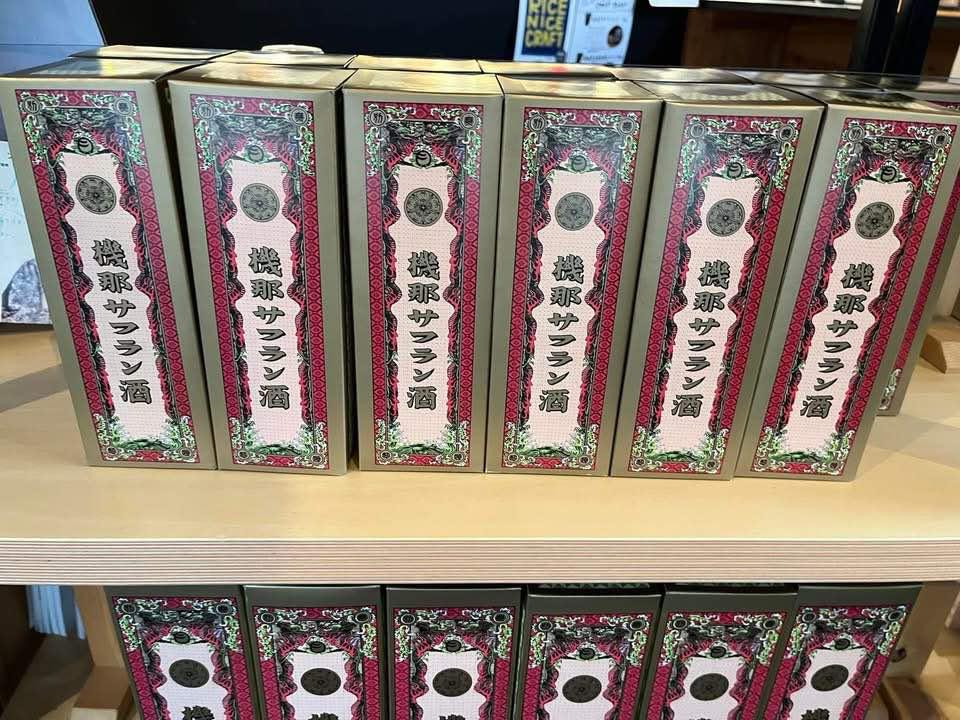

ここは、かつて薬用酒〈機那サフラン酒〉を製造していた旧機那サフラン酒本舗の主屋でもあります。1884年、吉澤仁太郎氏がわずか21歳で製造を始めたこの薬草酒は、桂皮や丁子など20種以上の植物をブレンド。かつては信州伊那地域の〈養命酒〉と人気を二分するほどの名品でした。

旧機那サフラン酒本舗

https://settaya-miyauchi.jp/kinasaffron/

多角的に摂田屋の魅力を発信する〈摂田屋6番街発酵ミュージアム・米蔵〉

もともと米蔵として使われていた建物の骨格を生かし、リノベーションした摂田屋6番街発酵ミュージアム・米蔵、摂田屋の調味料を活用したメニューが楽しめるカフェや発酵を学べるラボ、長岡出身の絵本作家・松岡達英さんの絵本コーナー、摂田屋の蔵の商品やオリジナルグッズを物販するコーナーなどがあり発酵文化を食しながら勉強もできるミュージアムです。

摂田屋6番街発酵ミュージアム・米蔵

https://settaya-miyauchi.jp/kinasaffron/

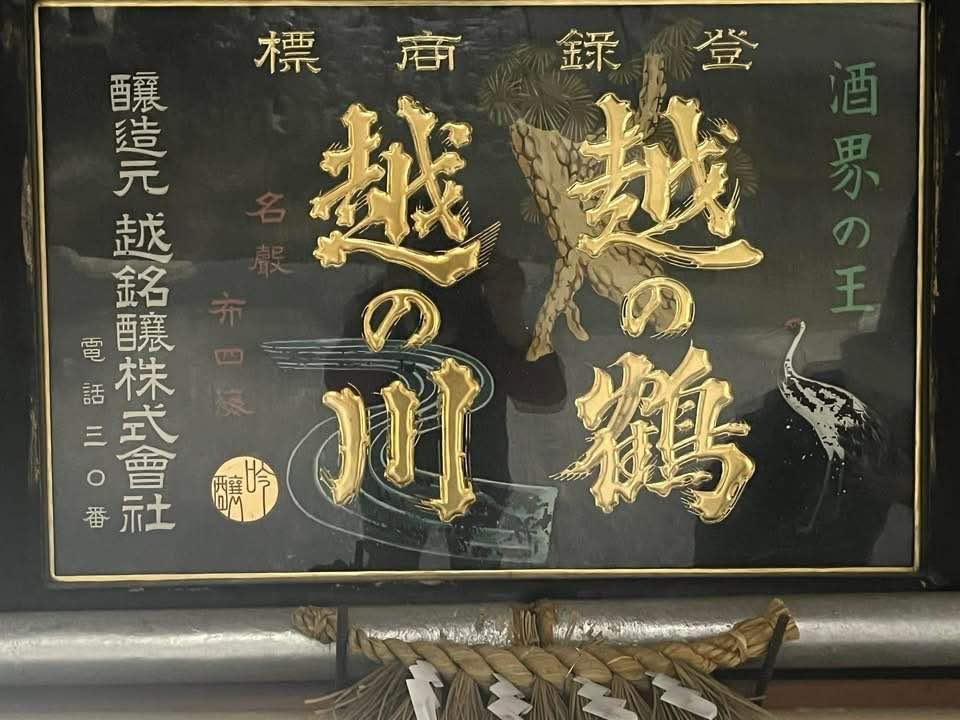

栃尾地区に江戸時代創業【越銘醸】

続いて訪れたのは、栃尾地区にある1845年創業の酒蔵〈越銘醸〉。寒仕込みによる繊細な酒づくりを大切にし、なめらかで丸みのある酒質が特徴です。

案内してくれたのは、かつて花火職人として20年のキャリアを持つ、現在の若旦那。穏やかな口調で、蔵の歴史や酒づくりへの想いを語ってくれました。伝統に甘んじることなく、常に進化を目指す姿勢が印象的でした。

越銘醸株式会社

https://koshimeijo.jp/

栃尾発・熱き三人衆の挑戦【WINE FARM TOCHIO】

こちらは、地域に根ざした新たな挑戦。昨年から醸造がスタートした〈WINE FARM TOCHIO〉では、タナ、メルロー、ケルナーの3品種のぶどうを使用。収穫体験イベントやオーナー制度も展開し、地域の魅力発信にも力を注いでいます。

情熱をもった三人衆がそれぞれの役割を果たしながら、地元栃尾の自然と人をつなぐワインづくりに取り組んでいる姿がとても印象的でした。

WINE FARM TOCHIO

https://www.tochio-wine.com/

長岡、山古志、摂田屋、栃尾エリアを巡る今回の旅は、災害を乗り越えながらも立ち上がってきた人々の熱意、また伝統を大切にしながらも現代に合わせて常に進化し続けるまさに”温故知新”に触れる旅でした。

このご縁を機に、今後旗艦店であるさかなさまでも長岡の文化を感じていただけるような機会を設けたいと思っていますので乞うご期待ください。